特集コラム

給食業務に携わる管理栄養士・栄養士さん必見!日本人の食事摂取基準(2025年版)各論を解説

各論を解説.jpg)

令和6年10月に厚生労働省から「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書が公開されました。本コラムでは、各論において給食現場における管理栄養士・栄養士の方に押さえておいてほしい主な変更点について解説します。

また、各論を理解し活用するためには、総論を十分に理解することが大切です。合わせて「給食業務に携わる管理栄養士・栄養士さん必見!日本人の食事摂取基準(2025年版)総論を解説」のコラムもチェックしてみてください。

策定方針について

今回の改訂で、エネルギーの章の中で記載されている身体活動レベルの表現が変更になりました。

2020年版では、「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」とカテゴリー分けされていたものが、「低い」「ふつう」「高い」という表現となっています。

食物繊維

食物繊維は、2020年版に引き続き目標量が設定され、設定根拠に一部変更がありました。

2020年版では、アメリカ・カナダの食事摂取基準を参考にした理想的な摂取量と、日本人の食物繊維の摂取状況を考慮して目標量が設定されていました。今回は最新の知見を踏まえ、少なくとも25g/日摂取した方が良いという考えと、平成30年・令和元年国民健康・栄養調査を基に目標量を設定しています。令和5年国民健康・栄養調査で報告された成人男女における食物繊維摂取量の中央値は17.3gで、理想と大きく離れているのが現状です。まずは目標量を目指し、さらに理想とする25g/日を達成できるよう積極的な摂取が求められます。

留意したい点は、食品成分表が八訂になった際に一部の食品で測定法が変更されたため、数値が高く出る傾向にあること、2025年版の食事摂取基準では七訂が用いられていることです。そのため、2025年版の目標量と同じあるいは少し高い値で摂取できていたとしても生活習慣病予防の観点からは不十分の可能性があります。測定法が変更されたことによる影響については今後の課題となりました。

ビタミン

【ビタミンD】

ビタミンDでは目安量の策定方法に変更がありました。2020年版では骨折リスクを上昇させない血清25-ヒドロキシビタミンD濃度に基づいており、アメリカ・カナダの基準から日照により皮膚で産生されると考えられるビタミンD量や、日本人の摂取量の日間変動なども考慮され算出されていました。

2025年版では、2020年版での骨折リスクを上昇させない血清25-ヒドロキシビタミンD濃度の妥当性を最新の知見から確認し、日光暴露による皮膚での合成も加味した北欧の基準を参考に設定されています。

今後の課題として、日本人の日光曝露時間のデータや、日本人を対象としたビタミンDと疾患リスクの関係に関するエビデンスの蓄積が必要だと記載されています。

【ビタミンE】

ビタミンEでは、目安量の策定方法に変更がありました。

2020年版では、日本人を対象としたα-トコフェロール濃度に関する調査と、国民健康・栄養調査の結果を基に算定されていました。

今回の改訂では、多価不飽和脂肪酸の摂取量に対して、適切なα-トコフェロールの摂取量が見直されました。

【ビタミンB1】

ビタミンB1では、推定平均必要量の設定の基本的な考え方に変更がありました。

2020年版では、体内量が飽和する摂取量を必要量と考え、尿中排泄量を生体指標として用いていました。

今回の改訂では、ビタミンB1の推 定平均必要量を体内の不足、欠乏に素早く反応する赤血球トランスケトラーゼ活性とビタミンB1摂取量との関係から設定されています。これは、脚気などの欠乏症を回避するための最小摂取量ではありませんが、数週間続けて下回ると欠乏症の発症リスクが高くなることは留意しましょう。また、エネルギー消費量が増大すると、体内で利用するのに必要なビタミンB1の量も増えます。エネルギー必要量がかなり多い集団を対象とする場合は、ビタミンB1の必要量も多くなることを忘れないようにしましょう。

【ビタミンB12】

ビタミンB12では、指標設定の基本的な考え方が変更されたことから、設定された指標項目にも変更がありました。

2015年版以降は、悪性貧血患者の治療に必要なビタミンB12の投与量に基づいて、推定平均必要量と推奨量を算定していました。今回の改訂では推定平均必要量と推奨量の設定は見送られており、体内量が維持される摂取量として目安量のみが設定されています。理由としては、推定平均必要量の精度に課題があったためで、今後はビタミンB12摂取量と生体指標の関係について、日本人を対象とした研究を進める必要があると記載されています。

【ビタミンC】

ビタミンCでは、推定平均必要量の設定の基本的な考え方に変更がありました。

2020年版では、心臓血管系の疾病予防及び有効な抗酸化作用が期待できる量として推定平均必要量が設定されていました。今回の改訂では、推定平均必要量の基本的な考え方の統一を測るため、他の栄養素と同様に「不足を回避するための摂取量」として設定されています。

ミネラル

【鉄】

鉄では、推定平均必要量と推奨量の策定方法と耐容上限量の設定に関する部分の2点が変更になりました。

まず、吸収率についてですが、2020年版において推定平均必要量と推奨量を策定する際に考慮されていたのが、妊娠女性を除く全ての年齢区分にFAO/WHOが採用している15%が適用されていました。今回の改訂では、鉄吸収率が鉄の栄養状態によって大きく変動することから、鉄の栄養状態が適正な場合の吸収率を用いています。具体的には、月経のある女性は18%、それ以外は男女共通で一律16%としました。

また、月経のある女性及び女児の推奨量について、2020年版では個人間の変動係数を10%と見積もり、推定平均必要量に推奨量算定係数1.2を乗じた値で設定していました。今回の改訂では、基本的鉄損失の変動に加え、月経血による血液損失(95パーセントタイル値=60.2ml/回)に伴う鉄損失を考慮して設定されています。

耐容上限量についてですが、2020年版では鉄沈着症に基づき設定されていましたが、今回の改訂では設定が見送られました。理由としては、鉄沈着症に遺伝的要因が関与していることや、鉄の過剰摂取に伴う胃腸症状を健康障害として用いるのは不適切だという欧州食品安全機関のガイドライン等を考慮し、総合的に考えた結果とのことです。ただし、推奨量を大きく超えるのは、貧血の治療等を目的とする場合以外は控えるべきだとしています。

【亜鉛】

亜鉛では、推定平均必要量と推奨量の策定方法について変更がありました。

2020年版の推定平均必要量と推奨量は、アメリカ・カナダの食事摂取基準を参考にして整数値で示されてきましたが、今回の改訂では鉄と同様に0.5mg刻みで示されるようになりました。理由は、尿中排泄量に関して日本人の数値が採用されたことにより、精度が向上したと判断されたためです。

【ヨウ素】

ヨウ素では、推定平均必要量の策定方法と、小児における耐容上限量の策定に関する部分の2点が変更になりました。

推定平均必要量については、2020年版では、米国人の甲状腺ヨウ素蓄積量に関する研究の報告値を推定平均必要量とみなしていました。今回の改訂では、まず、米国人の甲状腺ヨウ素蓄積量を参照値としました。その上でさまざまな研究から日本人のヨウ素吸収率を約80%と推定し、必要量を算出。この値を当該研究参加者の平均体重と性別・年齢区分別の参照体重の比の0.75乗を用いて外挿し算出されました。

小児の耐容上限量については、2020年版では、甲状腺肥大のリスクを基に不確実性因子1.5として算出されていました。今回の改訂では、成人のヨウ素の耐容上限量を18〜29歳の体重当たりで示した値を参照値とし、性・年齢区分別の参照体重を乗じ、男女の値を平均して設定されました。変更された理由としては、2020年版の策定根拠とした研究である随時尿からヨウ素摂取量を推定していたのが、随時尿は1日の総ヨウ素摂取量を反映しない可能性が示されたからだとしています。

生活習慣病に関連する項目

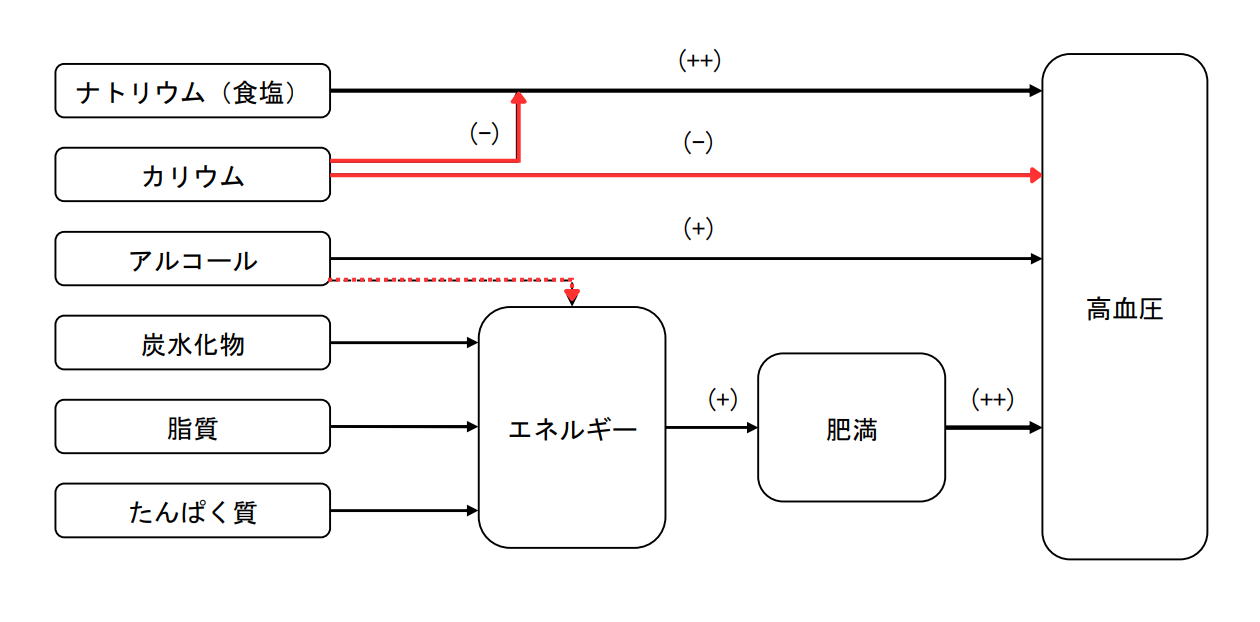

【高血圧】

エネルギー・栄養素摂取と高血圧との関連を示す図について、矢印の種類などに変更がありました。

・アルコールが炭水化物から外れたこと

・アルコールとエネルギーの関係については、実線から破線に変更

・カリウムとナトリウム、カリウムと高血圧の関係の矢印は破線から実線に変更

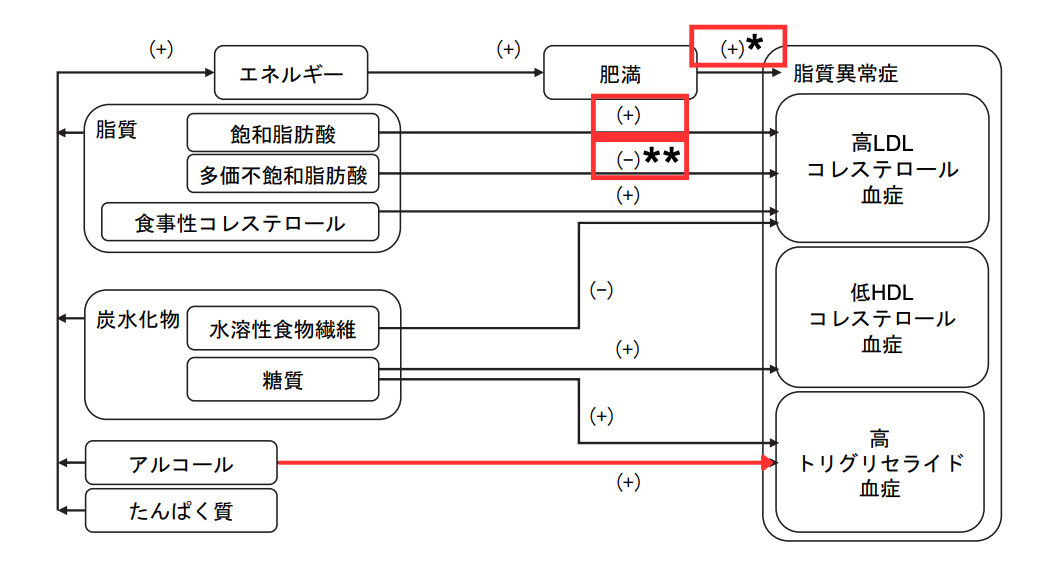

【脂質異常症】

栄養素摂取と脂質異常症との関連を示す図について、一部変更がありました。

・多価不飽和脂肪酸から高LDLコレステロール血症の関連について注釈が追加

・アルコールが炭水化物から外れ、高トリグリセライド血症の関連の矢印が追加

・肥満と脂質異常症や飽和脂肪酸と高LDLコレステロール血症の寄与度が(++)から(+)に統一

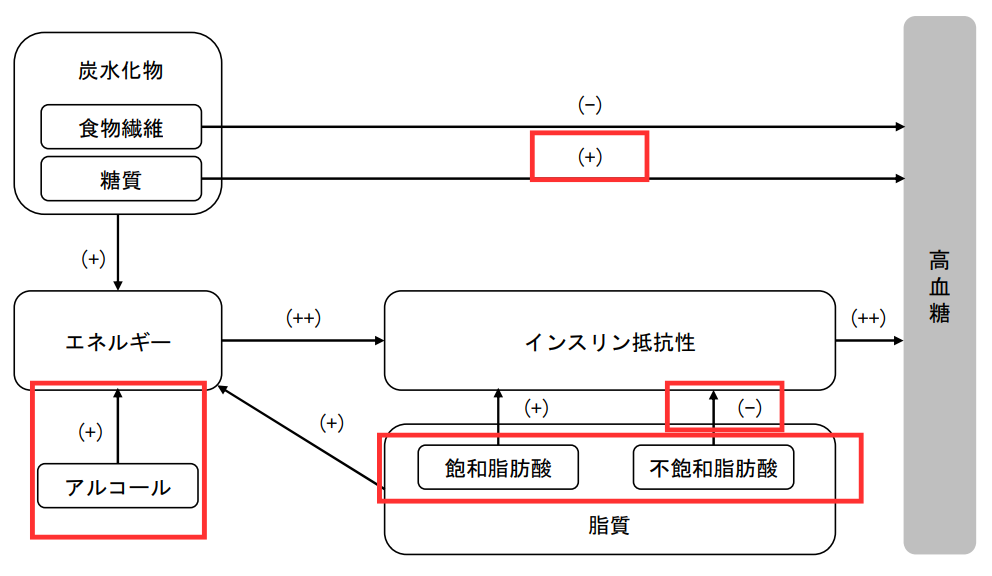

【糖尿病】

2025年版では発症予防と重症化予防の基本的な考え方と食事の関連の中で、本項の主な内容は成人期糖尿病と食事の関係としています。1型糖尿病や小児、妊娠、高齢期の糖尿病においては、それぞれに関わる診療ガイドライン等を参照しましょう。

また、糖尿病と特に関連の深いエネルギー・栄養素を示す図では、糖質、アルコール、脂質の部分に変更がありました。

・糖質と高血糖の寄与度が(++)から(+)に変更

・アルコールが炭水化物から外れ、エネルギー摂取量への関連が追加

・脂質が飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられ、それぞれの寄与度が追加

・たんぱく質に関する矢印は削除、患者背景によって柔軟に対応する必要があると明記されている

さらに、2020年版で記載されていた食事摂取パターン(eating pattern)とシフトワーカーに関する章は、2025年版では栄養素摂取に関連するものではないという理由で削除されています。

参考文献

・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html(閲覧日:2025年6月2日)

・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html(閲覧日:2025年6月2日)

・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_539644.html(閲覧日:2025年6月2日)

・厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)スライド集について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49171.html(閲覧日:2025年6月2日)

・厚生労働省:「令和5年国民健康・栄養調査」、厚生労働省

httpshttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r5-houkoku_00001.html(閲覧日:2025年7月17日)

・佐々木敏:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)の概要と改訂のポイント」、日本内科学会雑誌、112巻4号

https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/112/4/112_614/_pdf

このページに関連する情報はこちら

総論を解説.jpg)