特集コラム

給食における献立作成のポイント

集団給食の献立には、給食を食べる対象者あるいは目的に応じた内容と、定められた栄養価の基準を継続的に満たすことが求められます。調理方法や食材のバリエーション、大量調理の作業性やコストはもちろんですが、おいしくて満足できる喫食者の目線に立った献立づくりが重要です。

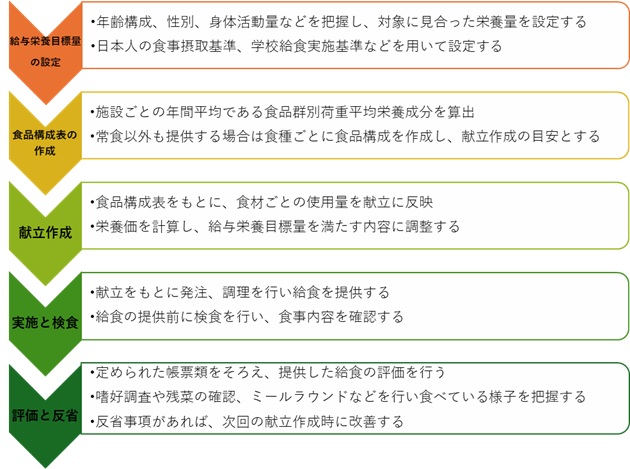

献立立案の手順

献立作成時は、PDCA※サイクルを基本として献立計画を立案します。

※Plan(計画)、Do(実施)、Check(検証)、Act(改善)

給食業態ごとのポイントや根拠法令、基準など

給食は健康増進法、食品衛生法、大量調理施設衛生管理マニュアルなどを網羅できる内容の献立作成を行い、安全で健康増進に寄与する食事内容を考案します。下記では、業態ごとのポイントを説明します。

◆保育園・幼稚園・児童福祉施設など

〝食を営む力″の基礎を身につけ、食を通じて心身共に健やかに成長するような給食が求められます。発達の個人差や食物アレルギーに十分に配慮します。「保育所における食事の提供ガイドライン」や「授乳・離乳の支援ガイド」「児童福祉施設における食事の提供ガイド」「日本人の食事摂取基準」などを基に献立作成を実施します。

◆学校

心身両面の健全な発達に適切な栄養供給をおこない、食教育の教材ともなる献立内容が求められます。「学校給食法」「学校給食実施基準」などを基に献立作成を実施します。

◆病院

病態に応じた適切な食事内容で疾病の回復、治療促進に寄与する献立が求められます。「医療法」「入院時食事療養費」「日本人の食事摂取基準」「各疾病の治療ガイドライン」などを基に献立作成を実施します。

◆高齢者施設

高齢者の生理的変化や特徴を理解し、療養やリハビリなどに寄与する内容が求められます。生活の場となる施設では、より〝楽しみ″としての食事が求められます。「介護保険法」「老人福祉法」「日本人の食事摂取基準」などを基に献立作成を実施します。

◆事業所

従業員の健康の増進、疾病予防、労働生産性の向上や福利厚生としての食事が求められます。「労働安全衛生法」「日本人の食事摂取基準」などを基に献立作成を実施します。

献立作成時のポイント

下記のポイントをおさえ、献立作成を行います。

✓栄養

・給与栄養量を満たし、栄養バランスが良く、質・量ともに満足感がある

(追加・1食献立だけであっても、バランスのとれた栄養配分であること)

✓食品

・バリエーションがあり、飽きずに楽しめる

・食材や調理方法などで季節感を演出する

✓安全

・衛生的かつ安全で安心して食べることができる

・集団給食の調理方法に適した料理である

・適切な時間と温度で調理や配膳ができる

・1食で使用する食器の数が適正かつ、料理に対し適切な食器を使用している

✓調理能力

・見た目や盛り付けがきれいで食欲を増進させる

・対象者が食べやすい味つけや調理方法、食形態である

・調理員の能力に合っていて、決められた時間の中で調理できる

・食種が多い施設では、基本の献立(常食など)からの展開が煩雑ではない

✓おいしさ

・喫食者の嗜好を尊重し、美味しいこと

・定期的に行事食やお楽しみ食の実施をし、食文化を継承する

✓経済

・食材費、人件費、水光熱費など、予算内で給食の運営ができる

このように、手順やポイントをおさえて対象者に見合った献立を作成します。

完璧な栄養価を求めすぎて味つけや組み合わせなどが現実的ではない食事になることや、おいしさを求めすぎて栄養バランスが崩れた食事になる可能性もあるので、食べる人のことを常に考えて献立作成を行うことが大切です。献立作成をスムーズに行うためのポイントは、作成者自身がおいしい物を食べ、さまざまな料理の作り方を知っていることだと筆者は考えます。

参考

・冨田 教代:「給食施設のための献立作成マニュアル」第10版、医歯薬出版株式会社、(2023)

このページに関連する情報はこちら